空前の牛肉ブームが到来しています!

熟成肉から格安ステーキ、牛すき鍋とヒット続出しています。

そして焼肉店も好調です!

私の知っている限りでは、肉業態は例外なしに好調です。

具体的にはステーキ、焼肉、とんかつ、しゃぶしゃぶ、そして肉バルです。

グルメサイト「食べログ」によると、昨年1年間でステーキやハンバーグ・焼き肉を扱うお店は約4000軒増えたといいます。

さらに今年4月末、駒沢オリンピック公園では人気店を集めた「肉フェス」が開かれ、12日間で約55万人を動員しました。

じつに55万人です・・・

そして8月には初の地方都市となる新潟市で開催します。

肉は集客イベントのテーマとしても引っ張りだこです。

その中でも数年前よりワインと肉の組み合わせる肉バル店が多く出店して、女性同士で肉を食べるシーンが広がっています。

この気になる肉バル業態について、今日は徹底解剖いたします。

出店が加速する肉バル店

肉バルという成長マーケットにおいて圧倒的な集客力を誇っているが(株)味和居ダイニングが運営する「ニクバルダカラ」(名古屋市)です。

噂の肉バルのお店です!

このお店、25坪で月商1000万円!

なんと営業利益率20%をあげています。

実に坪売りが40万円です!

通常飲食店では坪売り20万円で繁盛店、30万円越えれば大繁盛店と言われていますので、40万円がいかにスゴイのかわかると思います。

いま和牛焼肉屋を経営している企業が焼肉店の出店を抑え、肉バル業態の出店を増やしています。

和牛焼肉屋が肉バルを出店するメリットとは、

- 今まで焼肉屋では出店できなかった小さな物件で出店できるようになる

- 初期投資が焼肉業態の6割で済む

- 焼肉業態にくらべ競合数が少ない

- 競合店に勝る商品力

- 焼肉業態の端材を利益に変えられる

- 利益率が圧倒的に高い

- 女性客の集客が可能になる

と言った点が挙げられます。

これらは和牛焼肉屋を経営しているからこそのメリットなのです。

全国に肉バルのお店がたしかに広がっていますが、ほとんどが熟成肉や1ポンド売りといった輸入肉を使用した業態のため、比較的に参入障壁は低いのです。

つまり和牛をお値打ちに提供している肉バル店はまだ少ないのです。

和牛の焼肉屋が肉バル店を出店すると参入障壁は高くなります。

なぜでしょうか?

その理由が“仕入れ価格”です。

ニクバルダカラの場合、黒毛和牛ランプステーキ980円/100gは、最大の強みです。

居酒屋を経営する会社では考えられない値付けです。

だからこそお客様の満足度も非常に高くなります。

和牛の仕入れは焼肉屋と居酒屋だと圧倒的な差があるのです。

和牛の焼肉屋が始めるからこそ、差別化要因を作りやすくなるということです。

投資が焼肉業態の6割で済む

次に焼肉店が肉バルを出店するメリットは、焼肉業態に比べて低投資出店できることです。出店に関してはダクトがいらない分、安くなります。

焼肉業態出店の場合、コストを抑えるためにどうしても焼肉店の居抜き物件を優先的に探さなければなりません。

さらに、最低でも50坪前後の大きさでないと旨味の少ない出店になってしまいます。

この条件で探すとなるとかなりの制約がかかりますので、良い物件が見つかるのに時間がかかります。

しかし、肉バルだと20坪~30坪で十分な利益を得られる出店が可能になります。

だからこそ、一気に出店することができるのです。

つまり今まで焼肉業態の出店ではスルーしていた物件情報が、オセロがひっくり返したようにお宝物件に変わっていくのです。

肉バルは、客単価が3500円~4000円と高めの業態なので、小さな坪数でも十分採算が取れます。

人口減少していく国内市場において、客数よりも客単価を重視した業態が今後増えていくことは間違いありません。

坪数が小さいため、投資も2000万円以内で十分出店可能です。

肉バル業態の原価率はF32%前後

次の焼肉店が肉バルを出店するメリットは、焼肉業態に比べてFLコスト(食材費+人件費)が低く抑えられる点です。

仕入れメリットを活かしたメニューづくりを進めればFLコストは55%まで抑えることができます。

事実、肉バル業態の平均原価率はF32%前後です!この数字は焼肉業態より低くなります。

なぜ原価が抑えられるのか?

その理由は2つあります。

まずは焼肉屋で出る端材を活用することで、原価率の低い商品開発が可能になります。

肉バルのメインステーキはももステーキです。

焼肉店では売りにくいもも肉ですが、中をレアに焼き上げることで価値を高めた商品になり、焼肉店よりも高い値付けで売れるのです。

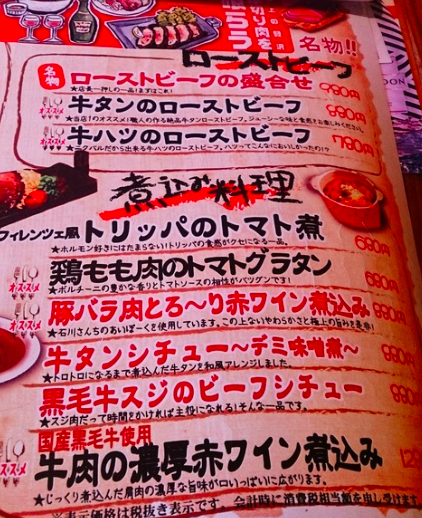

またブリスケ(前バラ・肩バラ)やカッパ(牛の前腹の皮と脂身の間にある赤いスジ肉)、切り落としなども調理を加えることでハンバーグや煮込み料理などといった利益率の高い商品開発が可能になります。

2点目は、ワイン業態は客単価が高くなります。

業界の平均は3500円~4000円が目安です。

肉バル業態になりますとまずはアルコール比率が高くなります。

ほとんどのお店がアルコールの売上構成比40%を達します。

さらにボトルワインの比率はドリンク売上に対して30%にもなり、単価があがりやすくなります。

また、ボトルが出る事でホールオペレーションも効率化することが可能になります。

そして和牛焼肉屋ならば和牛を安く仕入れられますので、競合店とくらべ品質を保ちながら原価を抑えることができるのです。

女性客でも気軽にお肉を楽しめる

次に焼肉店が肉バルを出店するメリットは、既存業態では集客できなかった新たな客層=新たなマーケットを獲得できることです。

つまり同じ牛肉を売りにしている店舗でも業態が変わると利用するシチュレーションが変わるのです。

肉バルを利用するシチュレーションを分かりやすく伝えると“カッコよくお肉を食べる”という事です。

なので、焼肉店では集客しづらかった、OLや若年層を獲得することができます。

「お肉を食べたいが、焼肉に行くほどではない・・・」「焼肉だと臭いが気になる」など、女性ならではの心理がありますが、

それを解消しているのも肉バルが繁盛する理由の一つなのです。

女性客でも気軽においしいお肉を楽しめるというのがニーズとマッチしているのです。

つまり女性の集客が増えることで新たなニーズを掘り起こしたのです。

「原価高騰」と「人材不足」の深刻化

焼肉業態の売上はもちろん好調に推移しています。

ではなぜ今、焼肉屋は肉バル業態の出店を行っているのでしょうか?

その理由が「原価高騰」と「人材不足」の深刻化です。

まずは「原価高騰」からです。

2012年末の安倍政権発足以降、外部環境の変換により焼肉業界は右肩あがりの成長が続いています。

これは景気がよくなる、または景気がよくなる予感がすると肉業態の調子があがる傾向があるのです。

つまりお肉は人を元気にさせ、明日への活力がでるからなのでしょうね。

そのため輸入肉をはじめ、和牛、国産牛も同様に急激な値上がりをしている状況です。

多くの焼肉店が値上げに踏み切っていますが、ここ数ヶ月でも値上げりは止まらず、値上げをしてもまかない切れない状態となっています。

だから焼肉店よりも原価を抑えられる肉バル店に移行しているのです。

次に「人材不足」についてです。

現在、都内の飲食店では採用広告を出しても、まったく電話がならないという状況であり、既存のスタッフの負担が増えている実情です。

人を集めるために時給アップや労働環境改善のための人件費アップにより、利益が圧迫されている状態です。

そんな中、注目を浴びているのが肉バル業態なのです。

現在、人集めに成功している店舗は、業界や業態を問わず以下の2つの要素があります。

一つは「オシャレ」・・・

もう一つが「専門性」です!

つまり飲食業界ではバル業態か、カフェ業態しか人が集まらない状態になっているのです。だからバル業態に移行することで、これら2大問題をも同時にクリアするのです。

最後に・・・

これらのことにより、2017年4月に予定されている消費税10%への対策は、計画的に実施する必要があります。

今の飲食業界のトレンドは人がますます集まらなくなるということと、原価はこのまま高騰していくことはたしかです。

そのタイミングで消費税が8%から10%に増税されたとき、何が起こるのでしょうか?

これらを踏まえて今から会社全体として利益アップの構造をつくりあげておく必要があるのです。

今回は飲食店における事例でしたが、皆さんのそれぞれにおけるビジネスのヒントにしてください。

「多店舗展開を加速させるための30日間のメールセミナー」という無料メールセミナーを開催しています。

30日間で文字量が3万文字と、電子書籍の1冊分のボリュームです。

詳しくはこちら>>>https://tatenpoka.com/wp/lp/30step/

ご興味のある方はこちらのメールセミナーの17分動画をご覧ください。

それでは今日のブログが少しでも役に立ったと思っていただけたら、シェアして応援してください。

よろしくお願いいたします。

10店舗未満の飲食・サービス業の人と仕組みづくりの総合サポート

人と仕組みづくりで多店舗化の壁を突き破る!

店舗ビジネス業界のトップ3%をつくる、5店舗化プロデューサー

加納 聖士